『北海道主要樹木図譜』の発行形態は、わたしたちが日ごろ慣れ親しんでいる出版の常識とはやや異なるものです。

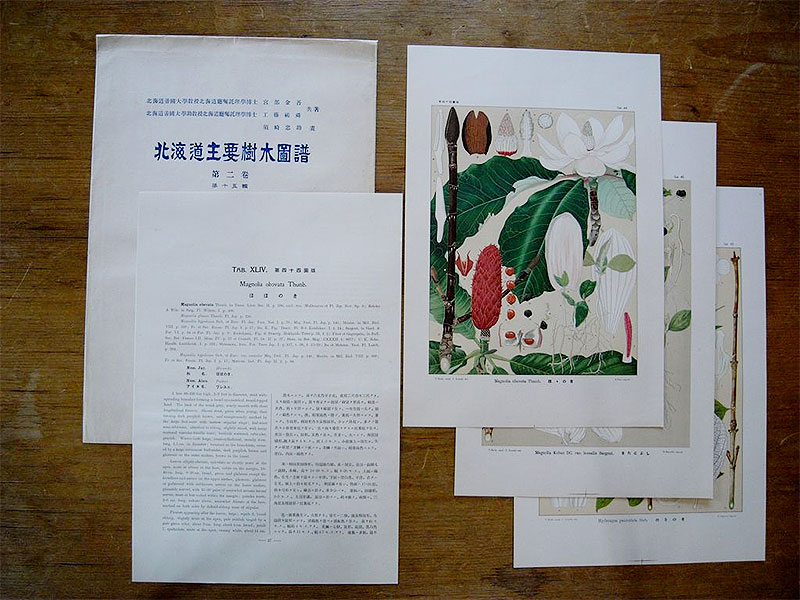

まず、基本単位となっているのは1樹種について1枚の絵と解説文(和文・英文)の一対の組み合わせで、これは絵が写真に置き換わった現代の図鑑類でも同様です。

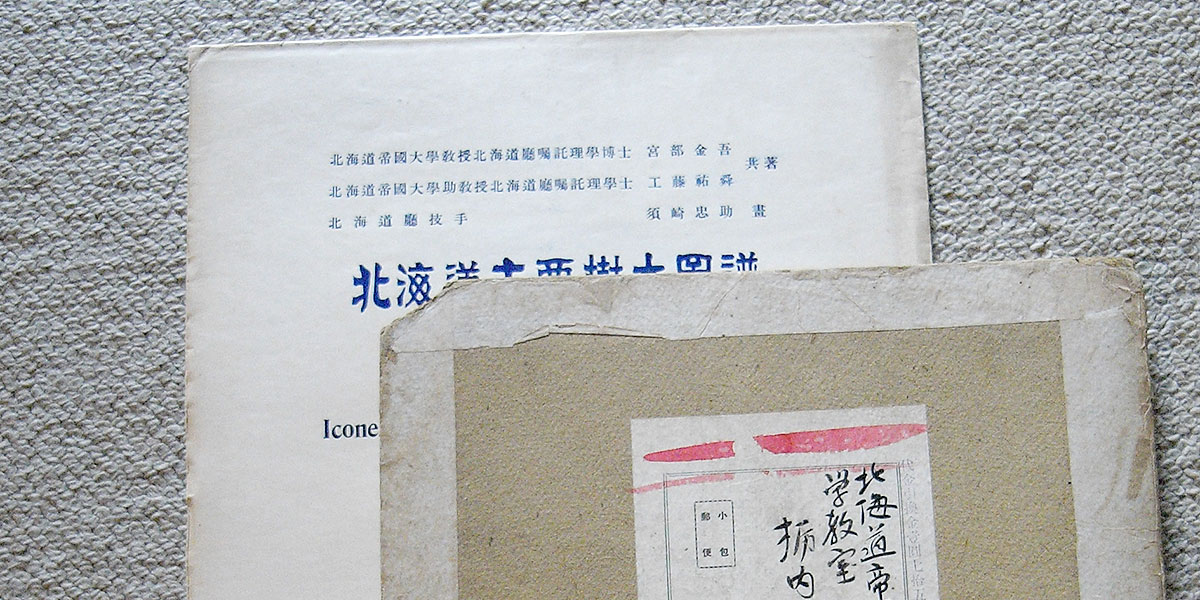

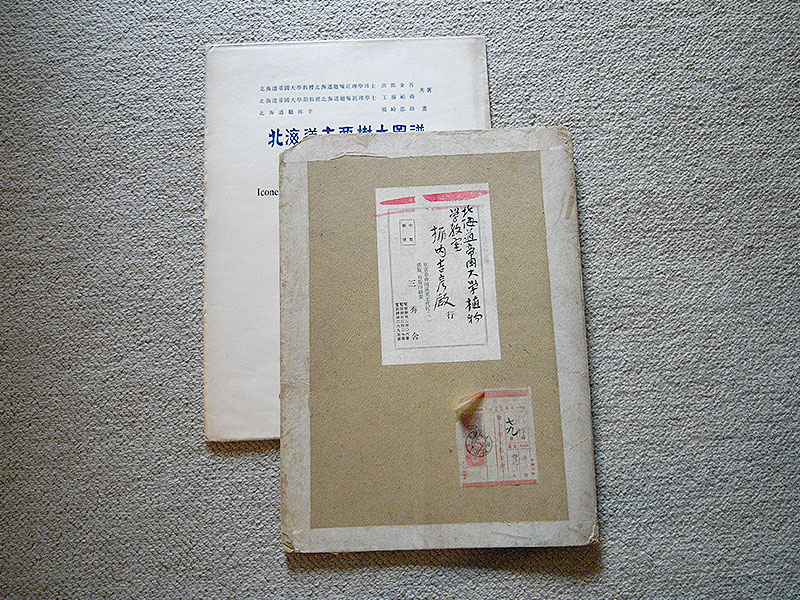

しかし、これを1回につき3~4樹種分をセットにして、頒布契約した人のもとへ大きな封筒に入れ発送します。

つまり、最初から書籍あるいは冊子の形態ではなく、A3サイズ程度の石版画数枚と同サイズの解説文を印刷した紙数枚が封筒に入れた状態で届けられるところが違っています。

もちろん書店の店頭で入手することもできません。

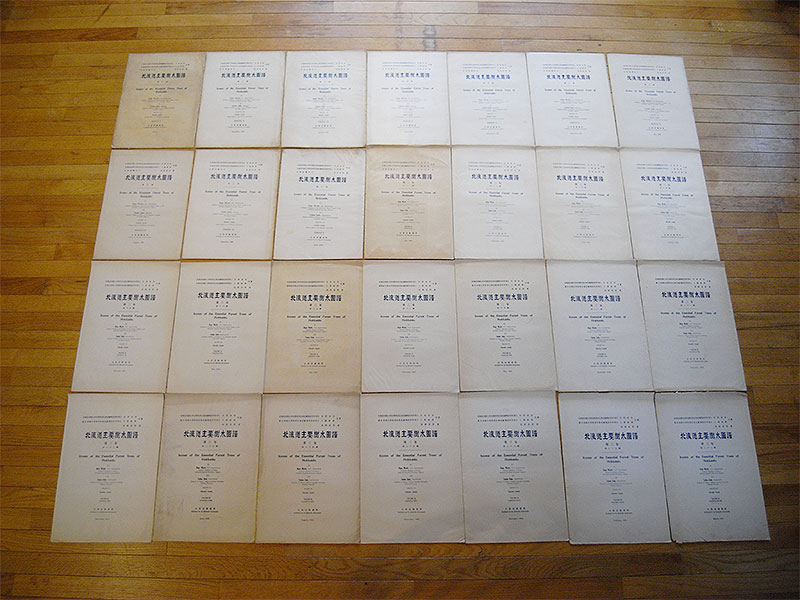

最初のセットは「第一輯(だいいっしゅう)」と書かれ、大正9年9月に発送が開始されています。

この「輯」の字は現代においては「集」という字と意味合いは同じです。

その後、年に2~4回程度送付されている年もあれば、まったく送付されない年もあり、一定間隔というわけにはいかなかったようです。

最終輯は12年後の昭和6年3月発行「第28輯」で、第83図「えごのき」から第86図「はしどい」までの4樹種分とともに、発行者からの「謹告」が同封され、希望者には3分冊に製本する有料サービスの案内が届けられており、頒布購入者は製本の手間も負担しなければなりませんでした。

また第1輯~第10輯を「第1巻」、第11輯~第21輯を「第2巻」、第22輯~第28輯を「第3巻」とし、全体では3巻構成で、巻末の輯が送付されるたびに併せて和文・英文の詳細な「索引」が同封されていました。

購入者は12年間もこのような大量の大判印刷物を不定期に受け取り、それを順序よく管理・保管しなければならなかったわけですが、長い年月の間には汚損・紛失するリスクも十分にあったと考えられます。

ただし『北海道主要樹木図譜』ばかりが特殊だったわけではありません。

たとえば、同じ大正9年から刊行が開始された杉浦非水の木版画集『非水百花譜』も同様な手法を採用しています。

ちなみに昭和4年の再版パンフレットを見ると、購入希望者は申込金を払い込むと予約会員となり、その予約会員宛てに1輯につき5種の花が紹介され、5枚の木版画、5枚の影絵、そして5枚の解説紙がタトウ(通常は堅い紙で作られた折り畳み収納ケース)に入れられ、おおよそ隔月毎に送付されています。

第20輯で完結する構成になっているので、計算上では約3年半で会員の手元には100枚の美しい花の木版画が届けられたことになります。

支払い方法は一時払いのほかに毎月払いも選択可能でした。

製本に関しては『非水百花譜』の木版画に使われた和紙に相当な厚みがあることから、製本されずに専用の帙(厚紙でできた収納箱)に収められている例が一般的ですが、上中下の3巻、あるいは5輯ずつ4巻に製本された例もあるようです。

なお、三秀舎と同じく『非水百花譜』の印刷を担当した東京日本橋の春陽堂も関東大震災において被災を免れず、初版の木版をすべて焼失したと報告されています。

『非水百花譜』ほど知名度はないものの、やはり同時代(昭和2年)に刊行された小泉勝爾、土岡春郊(ともに日本画家)の『鳥類写生図譜』も鳥類100種を緻密な写生図によって完成させたもので、こちらは『北海道主要樹木図譜』にも似て完結に至るまでに11年という長き歳月を費やしており、製本されたもの(ex.東京藝術大学付属図書館蔵書等)のほか、いまだ当時送付されたままの状態で保存されているもの(ex.東京神田の自然科学系古書店扱い)も確認されています。

それ以前にも、長い歳月をかけて刊行された図鑑類は江戸時代後期に発行された植物図鑑『本草図譜』をはじめ多数あり、こうした方式は比較的受け入れられていたスタイルであったことが分かります。

図鑑で取りあげる対象が多数あり製作に長い歳月が必要とされること、最初から製作に要するすべての予算を調達することが困難であったこと、時間経過に伴い天災や景気、製作コストなど社会や景気の変動によって当初の計画から変更を余儀なくされることが多かったことなどがその理由に挙げられるかと思います。