「原画」は技手(画工)須崎忠助がフィールドや研究室にて葉や枝、実などをスケッチした写生画のことで、石版画を刷るうえで元となる絵になるものです。

「直筆画」「肉筆画」というコトバのほうが分かりやすいかも知れません。

近年になって一部の原画が確認されたとの報告もありますが、それらの原画がそのまま石版画として活用されたケースもあれば、修正を加えられて活用されたというケースもあるようです。

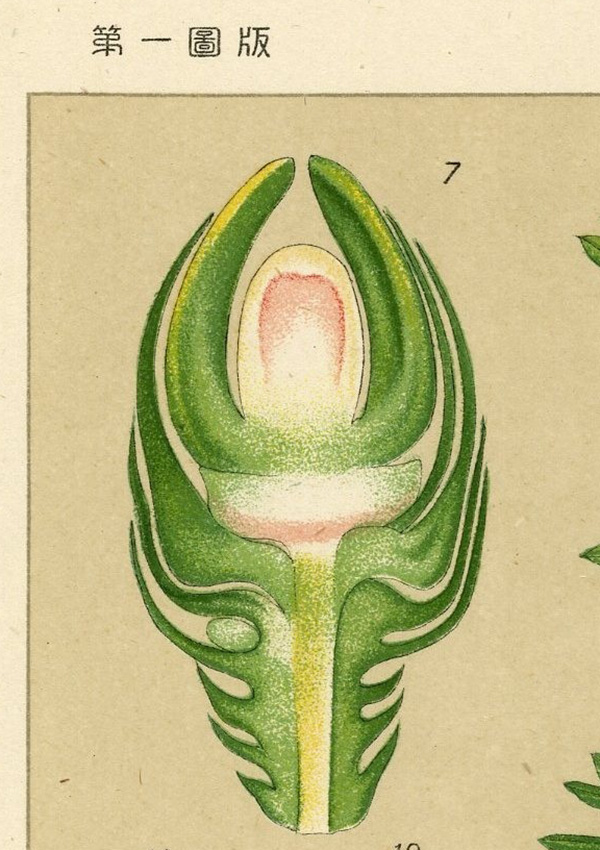

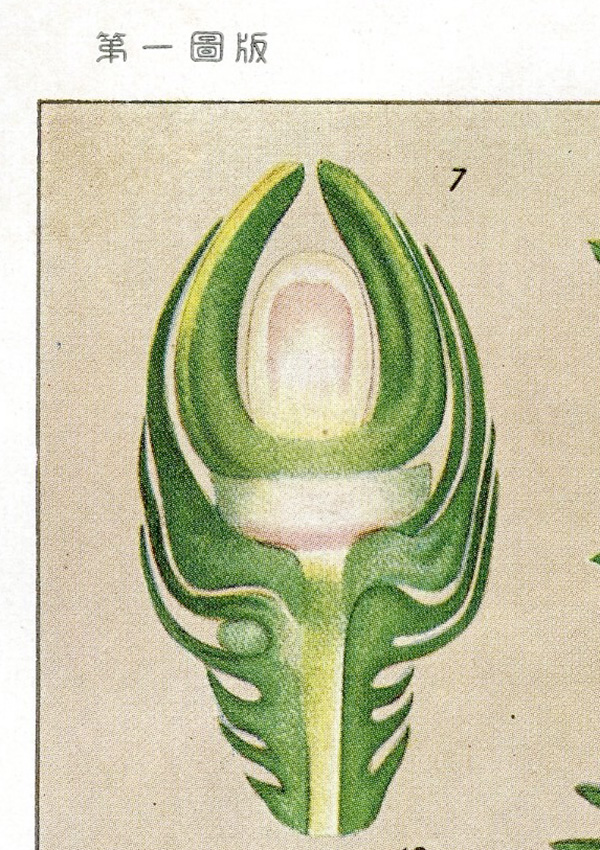

「元版(もとはん)」は原画から石版に描き写された絵柄を石版画職人たちが洋紙に1枚1枚プレス機で刷った石版画(リトグラフ)のことで、刷りを重ねているうちにエッジが曖昧になりやすい石版画の特性から1図版につき300枚程度が上限ではなかったかと言われています。

木版画の世界では、絵師・彫師・摺師(すりし)が独立した職業として存在し、それぞれが仕事を分担して作品を世に送り出していたわけですが、「元版」はこの彫師・摺師の共同作業から生まれた印刷物という位置づけになります。

ただ、当サイトで使用している「元版」は一般的には「初版」というべきものですが、次にご説明する「再版」と区別するために便宜的に採用した用語で、どちらかといえば「オリジナル」といったニュアンスを重視したものです。

「再版」は大正12年9月の関東大震災によって、それまで刷りためていた第1巻分(第1図~第31図)の作品とその原版となった石版(石灰岩の板)をすべて失ったため、図譜完結後のさらなる需要に応えるため、図版の1/3にあたる第1巻分のみを三色分解のカラー印刷という現在の大量印刷に近い手法で再現したものです。

それゆえ第1図~第31図には「元版」「再版」の2種類が存在しており、一見して明らかな違いがあります。

たとえば「元版」はしっかりした硬めの洋紙を採用していますが、「再版」はやや斤量の少ない(薄い)光沢のある用紙を使用し、印刷部分を拡大すると三色の網点が見え、印刷精度やアート的な美しさは明らかに損なわれていることが分かります。

また、「元版」では図版右下に刷りを担当した職人の名前が「reprod. △△△(名前)」と注記されていますが、「再版」では印刷時に石版画のような職人を必要としなかったことから、このキャプションが省かれていることからも判別可能です。

(reprod.はreproductionの短縮形で「複製」の意味)

用語の使い方に関しては、たとえば同時期に刊行された杉浦非水の木版画集『非水百花譜』には「初版」「再版」があり、初版の版木を焼失したため、刷り上がった初版作品から再度版木をあらためて彫り直す作業が行われましたが、一見ほとんど変わるところがなく、かろうじて紙に細工された印刷会社「春陽堂」という透かし文字の位置や大きさなどからその差異が分かる程度となっているので、「初版」「再版」の用法も適切であろうと思われます。

それに対し『北海道主要樹木図譜』は再版の時点で印刷方法が大きく変わり、同じ絵柄でありながらその印象も異なっていることから、当サイトでは初版の延長線上に位置する再版という概念をあてるよりは、「元版」「再版」という対比が適切であると考え、これを採用するにいたっています。