頒布購入者は自分なりの考えで製本を依頼することが多く、現在残されているほとんどの製本例はそれぞれが微妙な個性を持っているという大きな特徴がありますが、まれにいくつか似たような例に出会うことがあります。

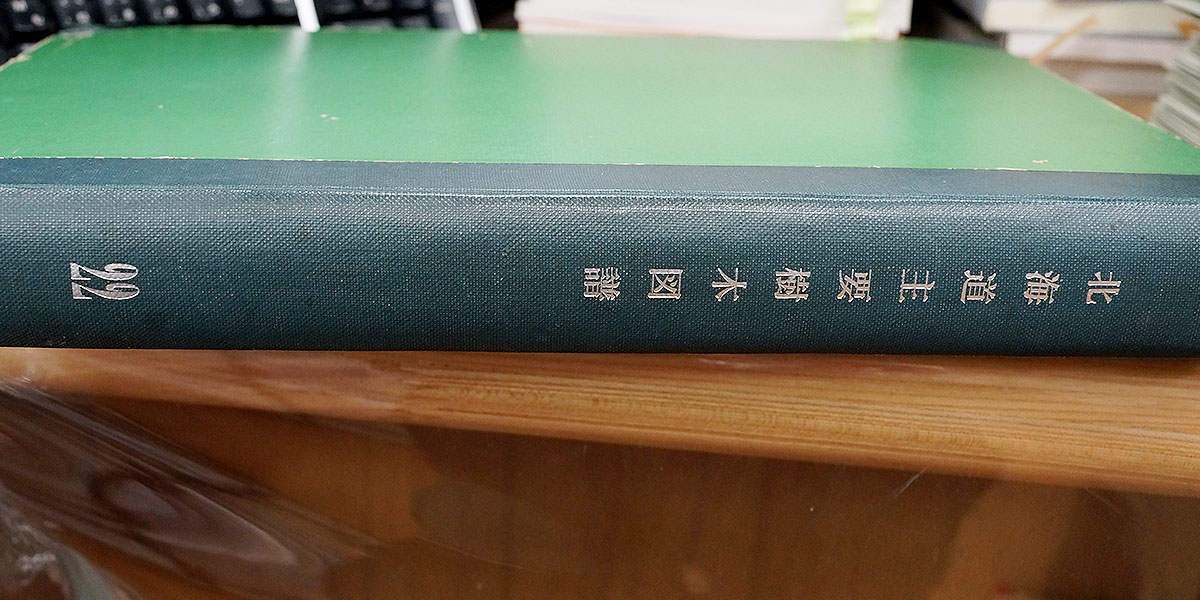

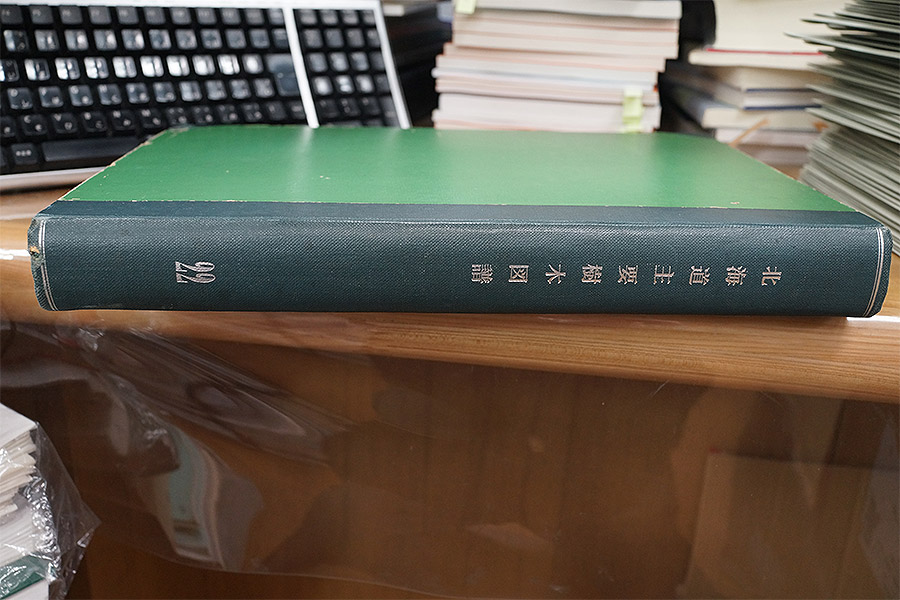

それは表紙は鮮やかなグリーン、背表紙はやや青みがかったグリーン、そして同じクロス地で表紙・裏表紙の角を三角形に補強しており、文字は背表紙のみに「北海道主要樹木図譜」と金色で印字され、その下にアラビア数字が印字されているグループです。

当サイトでは便宜的に「道庁製本」と名付けていますが、関係者からのヒアリングによって当時頒布されずに余った相当数の石版画や再版印刷分、解説紙は発行主体である北海道庁の書庫や倉庫に保管され、役所や事務所の移転のたびにまとまった部数で製本したり、余分なものを廃棄することがあったことが確認されています。

亡き父君が北海道庁林務部に勤務されていたかたから伺った話では、家にはナンバリングされたグリーンの製本版があり、道庁が昭和30年から40年頃に製本して道職員に配布したものの一冊との話を父から聞いたことがある、とのことでした。

背表紙のアラビア数字は通し番号として印字されたもので、「誰が何番を受け取ったかが記録されているので、売却すれば誰が手放したのか分かるようになっている」仕組みだったようです。

なお、「道庁製本」は第1巻分を再版、第2巻・第3巻を元版とする構成が多いようですが、なかには第1巻内にも再版に元版が混じっているケースがあるなど、ここでも微妙なバリエーションが存在するようです。

なお、当サイトが確認した「道庁製本」は背表紙に事務的に「22」とナンバリングされたもので、やはり第1巻分(第1図~第31図)はすべて再版が使われているものでした。

また、『書簡集からみた宮部金吾』(北大出版会)をみると、その時期を確定できないものの、道庁から多くの海外研究者・海外機関へ贈呈された記録が残っています。

これらは石版画と解説文をセットにしたものなのか、「道庁製本」なのか、謝礼の文面からは把握できませんが、高価な書物を気前よく配布できた当時の北海道庁は予算を潤沢に確保していたことが想像されると同時に、『北海道主要樹木図譜』が列強諸国のすぐれた図鑑と肩を並べる出来栄えに大いなる誇りと自信をもっていたことが伺えます。