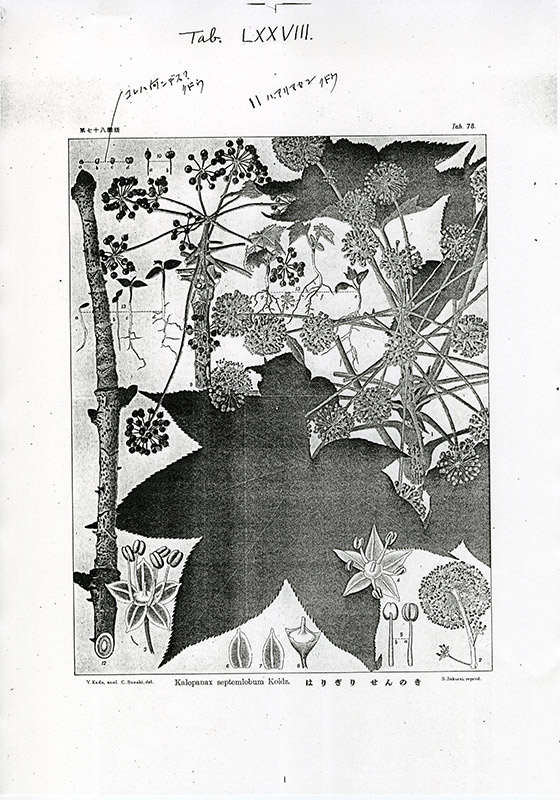

大正9年から昭和6年までの12年間に図版86枚が石版画によって作成されましたが、その1枚ごとの印刷プロセスは以下のようなものでした。

まず東京神田の印刷会社三秀舎が「原画」をもとに作業を開始し、「初校」を数枚刷りあげます。

それを札幌にいる製作チームのもとに送り届けます。

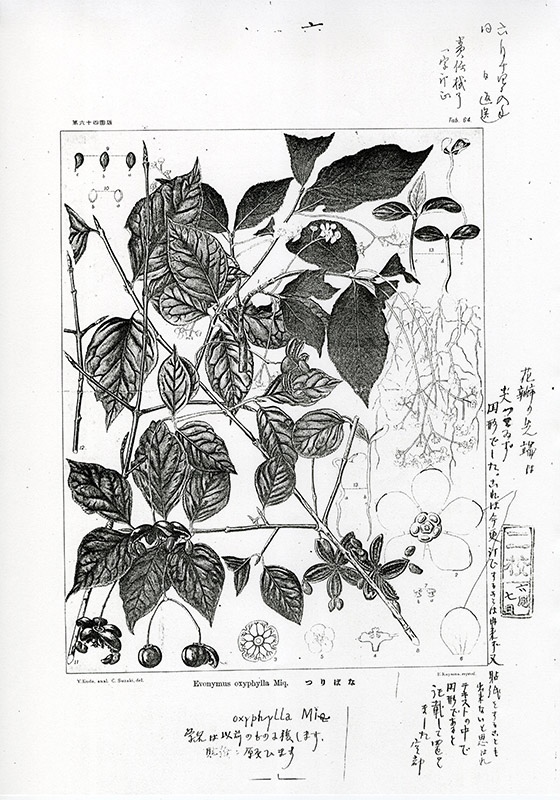

札幌ではその「初校」紙をチェックして、訂正があれば訂正を加え、色味の修整など指示を書き込み、東京へ送り返します。

東京ではそれをもとに職人たちが修正を行い、再度刷り直しをします。

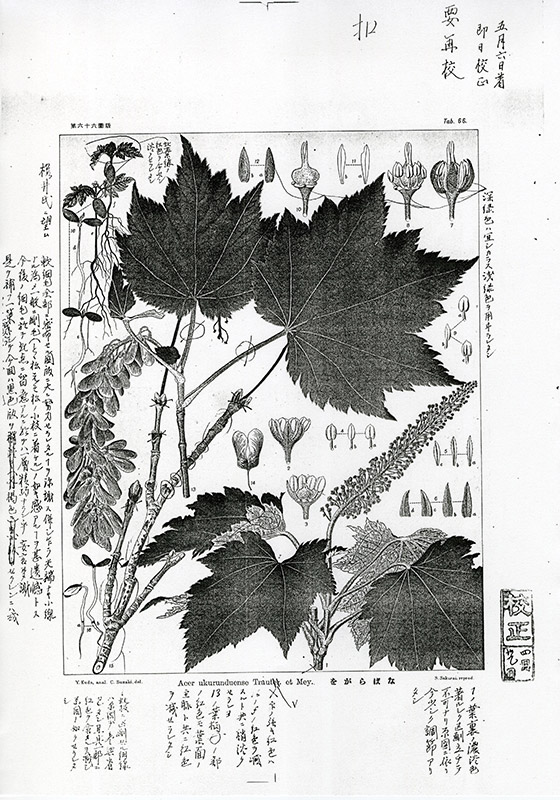

これを「再校」あるいは「二校」と呼び、校正紙の目立つ場所に二回目の校正紙であることを間違えないように大きくゴム印が押されているのが通例です。

「再校」を再度札幌へ送り、ここでなにも問題がなければ校了となりますが、「再校」にも気になる箇所がある場合はさらに修正を指示して、「三校」「四校」という具合に作業が繰り返されます。

そして校了というお墨付きが得られた段階で、ようやく大量に印刷が開始されるのです。

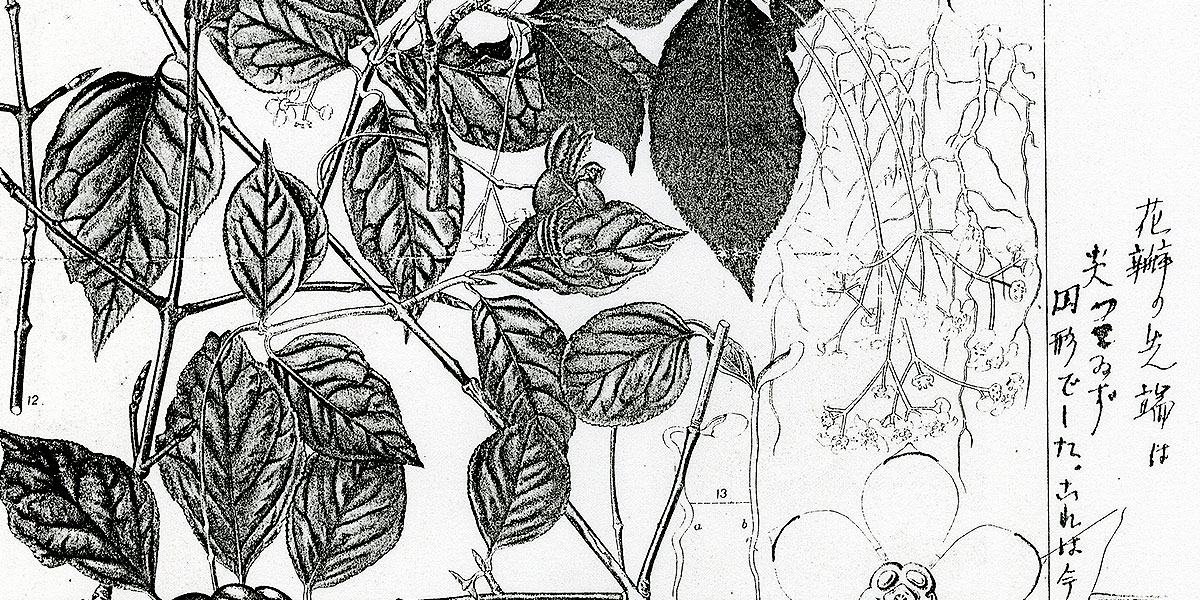

北海道大学には、このとき指示を書き込んだ校正紙がかなり多く残されています。

たとえば、秋月俊幸編『書簡集からみた宮部金吾』(北大出版会)の書籍カバーには「くろびいたや」「ちしまざくら」の図版修整指示を細かく書き込んだ校正紙がカット的に使われています。

修正を指示した文章を誰が書いたかは残念ながら分かりませんが、教授宮部金吾、助教授工藤祐舜、画工須崎忠助の全員が目を通したであろうことは確実でしょう。

修整の中心となったのは色味の再現で、たとえば野外で見た実際の葉や花の色と校正紙の色味がわずかに違っていた場合でも、可能な限り正確な色彩をめざして厳しく刷り直しを繰り返させていたことが浮かびあがってきます。